※在庫状況についてのご注意。

内容詳細

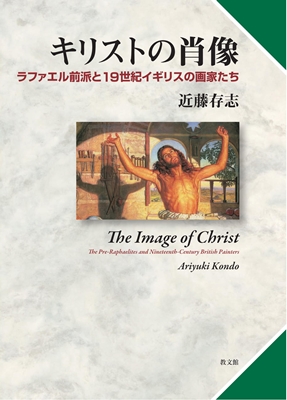

近年、美術展が多数開催され、人気を博す〈ラファエル前派〉。

ミレイ、ハント、バーン=ジョーンズなどラファエル前派を代表する画家たちをはじめ、英国ヴィクトリア中期に活躍した画家たちの「信仰と生涯」を、65点の美しい図版を交えて紹介。

19世紀英国の教会とキリスト教芸術のおかれた社会背景について触れながら、画題となった聖書の物語、画の構図やディテールにこめられた意味を、丁寧に解き明かす。

キリスト教絵画や教会建築の鑑賞がより深く、より楽しくなる、最良の手引き!

站・究站・@目次と本書で取り上げる画家たち 站・究站蘀

Ⅰ 近代イギリスを生きたクリスチャン芸術家たちの苦悩と挑戦

1.19世紀イギリス芸術とナザレ派

2.物質主義的時代を生きるクリスチャン芸術家

3.〈献身〉の表現としてのキリスト教絵画

Ⅱ 19世紀イギリスにおいて描かれたキリストの肖像

1.スコットランド人の画家たち ・・・・W.ダイス/W.B.スコット/R.S.ラウダー

2.デヴォンシア出身の2人の画家 ・・・・B.R.へイドン/C.L.イーストレイク

3.ラファエル前派とその周辺の画家たち

・・・・W.H.ハント/J.E.ミレイ/F.M.ブラウン/J.R.ハーバート/A.ヒューズ/E.バーン=ジョーンズ

站・究站・@著者紹介 站・究站蘀

(こんどう・ありゆき) 1971年、東京生まれ。筑波大学芸術専門学群卒業。

英国エディンバラ大学大学院博士課程修了。PhD(エディンバラ大学)。

現在、フェリス女学院大学文学部教授。専門分野はイギリス芸術文化史、デザイン史。

◆著書◆

『時代精神と建築――近・現代イギリスにおける様式思想の展開』(知泉書館、2007年)、

『現代教会建築の魅力――人はどう教会を建てるか』(教文館、2008年)ほか。

◆共編著◆

『ヴィクトリア朝の文芸と社会改良』(音羽書房鶴見書店、2011年)ほか。

書評

信仰復興にかけた画家たちの情熱と生涯

加藤明子

十九世紀の英国で描かれたキリスト教絵画に関する「個人的な鑑賞の記録」であるという。しかし、「『絵画の見かた』の一例を読者諸氏に紹介する」という本来の目的に対して、同時代の「信仰活性化運動」との関わりを軸として画家の制作意図を読み解くとき、著者の洞察は、力強い確信と勢いに満ちている。

産業革命を経た英国の発展は目覚しく、一八五一年には旅客列車の国内走行距離が一万キロに達した。同年開催された第一回ロンドン万国博覧会では、十万点を超す各国の産業製品にくわえて、鉄柱とガラスからなる会場「クリスタル・パレス」が評判を呼び、六百万人以上を動員した。この盛期ヴィクトリア朝の英国に、ロイヤル・アカデミーの推奨する様式上の規範に異をとなえ、新たな芸術を模索して初期ルネサンス以前の美術に立ち戻ろうとする「ラファエロ前派(ラファエル前派)」が台頭する。この前衛芸術家集団は一八四八年に結成され、その数年後には自然消滅したが、中心にいた芸術家ダンテ・ゲイブリエル・ロセッティらは求心力を失わず、後進の画家エドワード・バーン=ジョーンズや装飾美術の大家ウィリアム・モリスなどの追随者を絶えず惹きつけて、唯美主義運動やアーツ・アンド・クラフツ運動の形成に影響をあたえた。

従来、英国近代美術史に関する議論は、このような前衛芸術家の系譜とロイヤル・アカデミーに代表される体制派とを両極とし、その対立関係をめぐって展開されることが多い。だが、こうした二項対立的な構図にもとづく考察は、個々の芸術家の美術史上の位置づけを明確にする一方で、両陣営の芸術家が実際に共有したであろう同時代的な関心事についての精査を疎かにする危険性がある。これに対して、本書の著者は、そうした枠組から距離をおき、十九世紀の英国でキリスト教を主題として制作された絵画に的をしぼった上で、「近代という世俗的、物質主義的時代」において「キリスト教絵画はいかに描かれるべきか」という根源的な問いをめぐる画家たちの苦闘を追跡する。個々の制作意図のなかに当時の「信仰活性化運動」に対する強い共鳴を読みとり、画面構成やモティーフの使用法にその具体的な発露を見出そうとする点に、本書のきわだった特性がある。

前半では、アングロ・カトリックの信仰で知られるスコットランド出身の画家ウィリアム・ダイスの制作活動を通じて、物質主義的・功利主義的な風潮の強い十九世紀の英国でキリスト教美術を追求することの困難さが浮き彫りにされる。同時に、ローマの修道院跡に形成された敬虔な芸術家共同体「ナザレ派」の作品に対するアルバート公やラファエロ前派の関心が示され、ヴィクトリア朝の只中にあってもキリスト教美術を求める動きは止まなかった事実が明かされる。後半の作家論では、個々の画家とキリスト教信仰の活性化をめざす諸運動との接点が明確にされ、著者独自の作品解釈が呈示される。たとえば、ラファエロ前派兄弟団の画家ウィリアム・ホルマン・ハントによる《世の光》(一八五一―一八五三年)は、アングロ・カトリックの教会観や福音派の伝道姿勢に照らして、「『福音』の視覚化」として論じられる。同じくジョン・エヴァレット・ミレイが描いた《両親の家のキリスト(大工の仕事場)》(一八四九―一八五〇年)は、アングロ・カトリックの典礼様式や礼拝空間に対する画家の関心から、教会堂内陣の祭壇における「聖餐」の恵みを讃えた作品として解読される。

気鋭の芸術文化史研究者による芸術体験の私的なメモを垣間見るような面白さもあるだろう。著者の「見かた」に沿って、十九世紀英国のキリスト教絵画史を跡づけてみるのもよい。個人的には、いつの日かロンドンのマーガレット通りにあるオール・セインツ教会を訪れ、アングロ・カトリックの礼拝空間を体感した上で、ダイスの描いた個々の作品とあらためて対話したい、という新たな願いが喚起された。

(かとう・あきこ=三菱一号館美術館学芸員)

『本のひろば』(2013年8月号)より