原民喜「死の中の風景」

1951(昭和26)年5月「女性改造」初出。 原は11年間連れ添った最愛の妻を1944(昭和19)年9月に病で喪う。 「もし妻と死別したら、1年間だけ生き残ろう。悲しく美しい1冊の詩集を書き残すために」と書いていた原は、その翌年の8月6日に爆心地に近い広島の生家で被爆する。

原爆の目撃者として自らの体験を書き残すという使命に目覚めた原は、その後代表作「夏の花」をはじめ、妻の死や被爆体験を綴った数々の作品を発表するが、1951(昭和26)年3月にあたかもすべてをなし終えたかのように、鉄道自殺を遂げる。

この作品は妻が息を引き取ってから、葬儀を終え、広島に帰郷するまでの原の心象を、戦争末期の生活風景とともに克明に描いており、教文館はその最後の部分に登場する。

ある日、彼は国道の方から路を曲って、自分の家の見えるところを眺めた。叢の空地のむこうに小さな松並木があって、そこに四五軒の家が並んでいる。あの一軒の家のなかには、今もまだ病妻の寝床があって、そして絶えず彼の弱々しい生存を励まし支えていてくれるような気がするのだった。

引越の荷は少しづつ纏められていた。ある午後、彼は銀座の教文館の前で友人を待っていた。眼の前を通過する人の群は破滅の前の魔の影につつまれてフィルムのように流れて行く。彼にとって、この地上の営みが今では殆ど何のかかわりもないのと同じように、人々の一人一人もみな堪えがたい生の重荷を背負わされて、破滅のなかに追いつめられてゆくのだろうか。暗い悲しい堪えがたいものは、一人一人の歩みのなかに見えかくれしているようだった。

と不意に彼の眼の前に友人が現れていた。社用で九州へ旅行することになった友は、新しい編上靴をはいていて、生活の意欲にもえている顔つきなのだ。だが、郷里へ引あげてしまえば彼はもう二度とこの友とも逢えないかもしれないのだった。

「何だ、しっかりしろ、君の顔はまるで幽霊のようだぜ」 友は彼の肩を小衝いて笑った。と、彼も力なく笑いかえした。彼は遠いところに、ひそかな祈りを感じながら、透明な一つの骨壷を抱えているような気持で、青ざめた空気の中に立ちどまっていた。

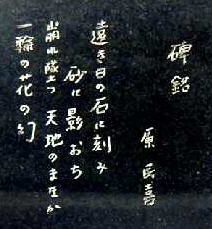

原爆ドーム脇に建つ原民喜の碑文

コレガ人間ナノデス

原子爆弾ニ依ル変化ヲゴラン下サイ

肉体ガオソロシク膨張シ

男モ女モスベテ一ツノ型ニカヘル

オオ ソノ真黒焦ゲノ目茶苦茶ノ

爛レタ顔ノムクンダ唇カラ洩レテ来ル声ハ

「助ケテ下サイ」

ト カ細イ 静カナ言葉

コレガ 人間ナノデス

人間ノ顔ナノデス

「原爆小景」より